南疆景点

- 風雪巴潤寺:藏在九曲十八彎路上的史詩

- 白沙山沙漠公園:沙漠冒險與愜意休閒的完美融合

- 克孜爾魔鬼城(克孜爾紅石林或拜城紅石林)

- 南疆白沙湖(恰克拉克湖或布倫口水庫)

- 喀拉庫勒湖(卡拉庫裏湖):帕米尔高原上雪山倒影的绝美奇观

- 班迪爾湖:帕米爾高原上最藍的湖泊之一

- 莎車縣非物質文化遺產博覽園

- 阿曼尼沙汗紀念陵

- 塔什庫爾幹石頭城

- 庫車大寺

- 龜茲故城

- 克孜爾尕烽火臺(克孜尔尕烽火台)

- 蘇巴什故城

- 錫提亞迷城

- 大小龍池:天山深處的絕美高山湖泊

- 溫宿大峽谷(托木尔大峡谷)

- 達瓦昆沙漠

- 喀喇昆侖山:世界屋脊上的壯麗冰峰與生態奇觀

- 尼雅遺址尼雅遺址:沙漠中的千年精絕古國遺跡

- 樓蘭古城:沙漠中的神秘遺跡與絲綢之路的歷史寶藏

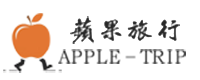

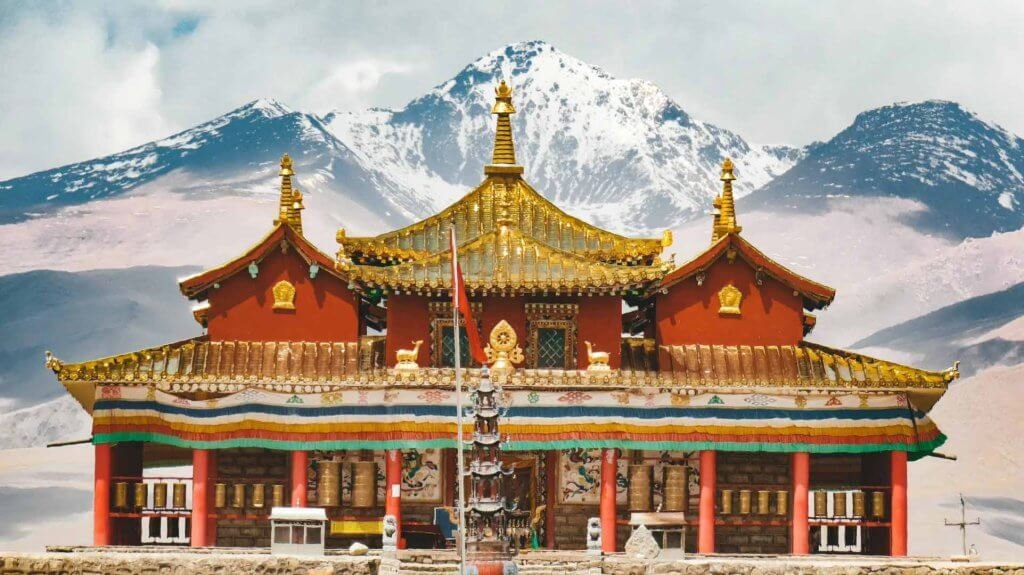

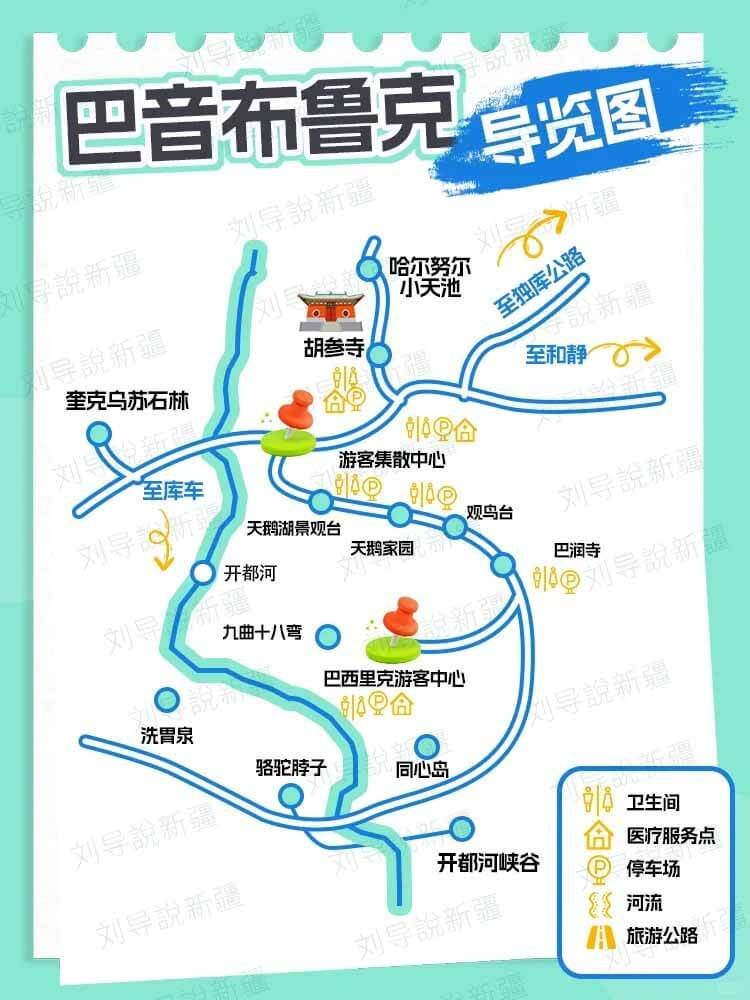

巴音布魯克巴潤寺位於新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州和靜縣巴音布魯克天鵝湖風景區的東南角,是一座充滿歷史底蘊與自然風光的藏傳佛教寺廟。

歷史背景

巴潤寺承載著土爾扈特部的厚重歷史,而這支部族本是蒙古族四大部落之一。在准噶爾部爭霸的動盪年代,土爾扈特人被迫西遷至伏爾加河下游遊牧,卻不幸被沙俄吞併。面對沙俄王朝的種族滅絕政策,1771 年,首領渥巴錫帶領 14 萬部眾,毅然踏上東歸祖國的萬裏征程 —— 這一壯舉不僅成為人類歷史上民族大遷徙的英雄史詩,更在中華民族的史冊上留下了濃墨重彩的篇章。

東歸後的土爾扈特人選擇在巴音布魯克草原與開都河流域定居,而巴潤寺,便是他們帶回的唯一一座喇嘛廟。相傳這座寺廟最初由八頂蒙古包組成,靠馬隊馱運而來;後來人們依照其在伏爾加河畔的原貌,在草原上重建了固定寺院,從此結束了隨季節遷徙的歷史。如今,巴潤寺靜靜矗立在開都河畔,既是土爾扈特人東歸精神的見證,也延續著部族的文化血脈。

- 巴潤寺始建於18世紀中葉,由西蒙古土爾扈特部東歸後興建,並在清乾隆年間擴建為藏傳佛教格魯派寺院。寺廟曾是草原部落商議要事的“流動經堂”,僧人曾隨牧民遷徙,用犛牛馱著經卷與佛像遊牧,因此也被譽為草原上最後一座“移動寺廟”。20世紀初的一場大火幾乎摧毀了寺廟的主殿,現存建築多為上世紀八十年代依原貌修復而成。

- 雪原深處的秘密:巴潤寺的傳奇故事

在遼闊的草原深處,隱藏著一座歷史悠久的寺廟——巴潤寺。這座寺廟不僅是土爾扈特文化的重要代表,更是東歸祖國的象徵。

建築特色

- 寺廟主體建築採用藏式碉樓結構,外牆以當地紅土混合犛牛奶塗抹,呈現出獨特的赭紅色調。

- 主殿頂部的鎏金法輪在陽光下熠熠生輝,簷角懸掛的銅鈴隨風作響,聲傳數裏。

- 長達108米的轉經廊鑲嵌著蒙古族工匠雕刻的《甘珠爾》經文石板,極具特色。

- 冬宮地窖內還保存著17尊明代鎏金佛像,其中千手觀音像的手指關節可靈活轉動,堪稱一絕。

文化活動

- 在巴潤寺,遊客可以感受到濃厚的宗教氛圍和獨特的民族文化。

- 每年藏曆四月十五的“敖包經會”期間,蒙古族牧民會驅趕著綴滿彩綢的羊群繞寺三周,僧人則用松枝蘸取聖湖水為牲畜灑淨。這一傳統習俗既展示了蒙古族牧民的虔誠信仰,也體現了人與自然和諧共處的理念。

如今,巴潤寺不僅是信徒們朝聖的聖地,也是遊客們領略草原風光、感受民族文化的絕佳去處。

東歸英雄紀念塔

在巴潤寺的身旁,一座東歸英雄紀念塔靜靜矗立,它以肅穆的姿態向那段悲壯的歷史致以最深的敬意。這座紀念塔象徵著對東歸英雄的致敬,體現民族團結的精神,訴說著土爾扈特部族的堅韌與不屈。

從巴潤寺望向四周,草原如被風撫平的綠毯(夏季)或雪織的錦緞(冬季),一直鋪到天邊的雪山腳下。前往九曲十八彎的路徑從寺旁延伸,仿佛一條銀線(冬)或綠綢(夏),將寺廟的沉靜與河谷的靈動連在一起。

若遇冬日,零下三十度的寒氣裏,雪片輕吻睫毛,轉瞬在發間凝成細霜。抬頭時,流雲在湛藍的天幕上緩緩遊走,寺廟的金頂(或雪頂)在光線下泛著微光,恍惚間,像是《一千零一夜》裏走出的場景 —— 蒼茫中藏著溫柔,靜謐裏裹著史詩感。